Рывок в бессмертие

2020 год объявлен в Содружестве Независимых Государств Годом 75-летия Победы

в Великой Отечественной войне. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Советский народ противостоял натиску высокоорганизованного и хорошо вооруженного противника —

нацистской Германии и ее союзников.

«Районка» продолжает цикл публикаций, посвященных юбилею Победы, под общим названием «Память бережно храним». Любой из вас, уважаемые читатели, может стать автором статей, рассказов, стихов. Мы помним их — солдат и офицеров сороковых годов двадцатого века, живых и мертвых. Мы будем перелистывать старые фотоальбомы, читать их письма…

Каждому человеку, выросшему в Советском Союзе, было известно имя Александра Матросова. 19-летний паренек, автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной стрелковой бригады 22-й армии Калининского фронта в феврале 1943 года в бою грудью закрыл амбразуру вражеского дзота и тем дал возможность нашим войскам выполнить боевую задачу. Посмертно Александру Матросову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Говорят, что подвиг солдата стал известен благодаря тому, что в подразделении, участвовавшем в боях за укреплённый район, находился корреспондент газеты «Красная звезда». Редактор, ознакомившийся с материалом военкора, послал докладную записку Иосифу Сталину, и Верховный главнокомандующий, прочитав её, сказал: «Вот как надо воевать! Равнение на Александра Матросова!» После этих слов информация о подвиге парня распространилась по всему Советскому Союзу.

Но, друзья, были и другие рядовые и офицеры, совершившие такой же поступок (и даже раньше Матросова), чьи имена не так известны. Официально задокументировано: за годы Великой Отечественной войны амбразуру своим телом закрыли 464 человека. Из них 24 — в боях за Белоруссию.

«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…»

Одна из достопримечательностей деревни Черневка — старинная церковь Святой Живоначальной Троицы. Возле нее, в маленьком сквере, находится братская могила. Здесь похоронены 572 советских военнослужащих, погибших во время прорыва обороны немцев на реках Проня и Бася летом 1944 года. После девяти месяцев (октябрь 1943- июнь 1944 гг.) «незнаменитых сражений» на Проне («незнаменитых» по причине серьезных потерь — десятки тысяч погибших, — и неудач) части Красной Армии двинулись вперед. Были освобождены Чаусы, Горки, Могилев…

Форсирование рек и занятие населенных пунктов проходило в условиях ожесточенного сопротивления немцев. Еще с конца сентября 1943 года немецкое командование стало создавать в полосе между Проней и Днепром глубоко эшелонированный укрепленный район, проходящий вдоль высокого западного берега Прони. Путем привлечения населения из Могилевской и Витебской областей, а также сил резервных частей вермахта, на реках Проня, Двина и Днепр, было построено большое количество траншей, дотов и дзотов, блиндажей. К лету 1944-го глубина тактической обороны составляла 15-20 километров, а общая достигала 60.

Ряды проволочных заграждений, рогаток, малозаметных препятствий, противопехотные и противотанковые минные поля, хорошо развитая линия артиллерийских и пулеметных точек — с этим столкнулись боевые порядки наступающих советских войск.

Один из рубежей обороны немцев находился на западном берегу реки Бася, которая является притоком Прони. 25 июня 1944 года у деревни Рудицы Шкловского района (это не так далеко от Черневки) произошел бой, в котором один из участников повторил подвиг Александра Матросова. Вражеский пулемет заставил замолчать комсомолец Иван Ежков.

Что известно об этой истории?

Для начала обратимся к книге «Память. Дрибинский район». Помощник командира взвода 557-го стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии сержант Иван Ежков, переправившись через реку Бася, с группой бойцов вступил в бой за плацдарм. Уничтожил более 20 гитлеровцев и в решающий момент боя своим телом закрыл амбразуру вражеского дота.

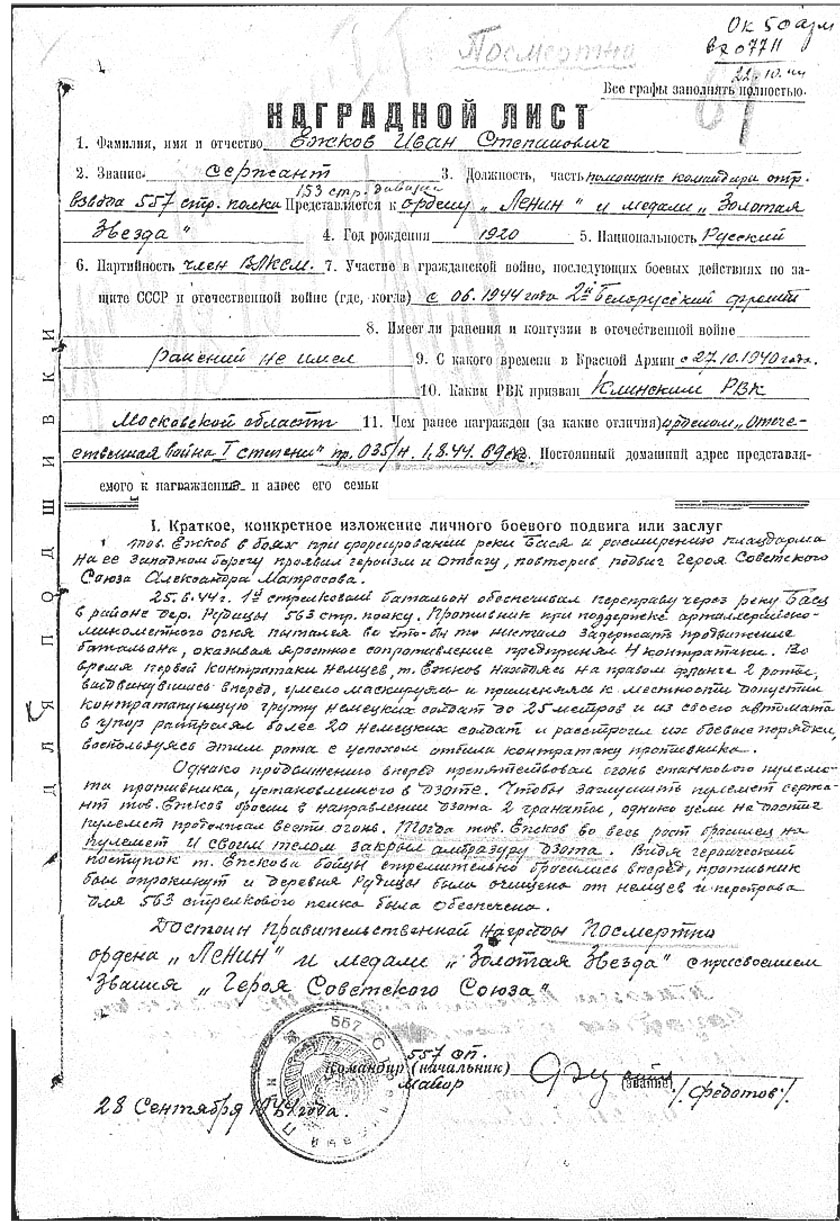

Начало положено, и дальнейшие поиски ведем в интернете. На сайте «Подвиг народа» (обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» создан по инициативе Департамента развития информационных технологий Минобороны России) можно увидеть оцифрованную копию наградного листа И.С. Ежкова — представление к званию Героя Советского Союза. Наградной лист во время войны фиксировал данные бойца и личные заслуги, на основании которых его представляли к награде. Что выяснилось?

25 июня стрелковый батальон, в котором служил Иван Ежков, обеспечивал переправу полка через реку Бася в районе Рудицы. Противник при поддержке артиллерии и минометов пытался контратаковать. Во время первой атаки (всего их было 4) сержант, умело маскируясь, подпустил немцев на 25 метров и открыл огонь из автомата. Убил более 20 солдат. Это вызвало замешательство, и рота отбила атаку. Однако продвижению вперед мешала стрельба из дзота (деревоземляная огневая точка — землянка с накатом из бревен). Сержант пробовал подавить пулемет гранатами. Но попытка не удалась. И тогда Иван Ежков бросился на амбразуру… Пулемет замолчал. Деревню взяли.

Память свидетельствует

Наградной лист подписан командиром полка — майором Федотовым. После войны Федор Семенович Федотов, командовавший 557-м стрелковым полком 153-й стрелковой дивизии до самой Победы, напишет воспоминания о пережитом. Мемуары были опубликованы в 1987 году военным издательством Министерства обороны СССР. Книга называется «Полк продолжает бой».

По воспоминаниям офицера, с началом Белорусской наступательной операции 557-й полк шел во втором эшелоне. Батальоны форсировали реку Проню на второй день наступления — 23 июня, и двигались за передовыми частями, уничтожая уцелевшие огневые точки противника. Полк прошел через деревни Заложье, Застенки, Господы и Жевань — почти все дома в них были сожжены.

24 июня полк сосредоточился в лесочке за деревней Черневка, в трех километрах от передовой. На следующий предстояло взять деревню Рудицы, находящуюся на другом берегу Баси, и двигаться в направлении Днепра.

2-й батальон, в котором служил И. Ежков, получил приказ обойти Рудицы с севера. Батальон быстро достиг деревни, но на окраине уже развернулась для атаки вражеская пехота. Возникла угроза выхода немцев в тыл второго и соседнего с ним третьего батальонов.

Сорвать атаку противника поручили сержанту Ежкову. Его отделение спешно выдвинулось на фланг со станковым пулеметом. Огонь открыли с ближнего расстояния. Контратака немцев захлебнулась, враг побежал.

Но ворваться в Рудицы на плечах противника не удалось. Роты остановил сильный пулеметный и артиллерийский огонь, который гитлеровцы вели из двух дзотов на окраине деревни. Немцы вновь готовились атаковать, и полковым артиллеристам поступил приказ выкатить на прямую наводку сорокапятки. Но в это время к одному из дзотов пополз какой-то боец. Это был сержант Ежков.

Огневая точка вела непрерывный огонь. Пули взбивали земляные фонтанчики вокруг ползущего: немцы заметили его. Но Ежков полз, и расстояние между ним и дзотом постепенно сокращалось. Сержант был уже почти рядом, когда тело его вдруг дернулось и замерло в какой-то неестественной позе…

Вдруг казавшийся убитым сержант быстро подтянул правую ногу, привстал на колено и одну за другой швырнул в амбразуру две гранаты.

Громыхнули взрывы. Однако едва рассеялся дым, стало видно, что дзот невредим и снова ведет огонь.

«Мы ждали, что Ежков бросит гранаты еще раз, — читаем в мемуарах командира полка. — Но он не делал этого. Он лежал, прижав голову к земле, и почему-то медлил. Мы только потом узнали, что гранат у сержанта не осталось… Вдруг Ежков вскочил с земли, потряс автоматом и кинулся прямо на хлещущий огнем дзот. Он добежал до него, и мы увидели, как сержант бросился на амбразуру, как цеплялся руками за бугорок, чтобы удержаться, как содрогалось тело… Стук вражеского пулемета стал глухим и оборвался.

Ни мне, ни другим командирам подавать команду не пришлось. Цепи третьего и второго батальонов поднялись сами. Они бежали вперед молча, без привычного «ура», и ни разрывы снарядов, ни огонь уцелевшего дзота остановить солдат уже не могли.

Батальоны ворвались в деревню. Уже в самих Рудицах враг пытался контратаковать, прикрываясь огнем танка. Расчет сорокапятки подтащил пушку на двадцать — тридцать метров к танку и двумя выстрелами поджег его. Следующими выстрелами расчет уничтожил грузовик с пехотой. Немцы стали вылезать из укрытий. Они бросали оружие и поднимали руки…

А тем временем на командный пункт бойцы 4-й роты принесли тело Ивана Ежкова. Он лежал на окровавленной плащ-палатке, маленький, с закрывшимися глазами. Руки лежали на разбитой пулями груди…»

Сержант Ежков был похоронен на месте боя, а позже перезахоронен в братской могиле в Черневке.

Персоналии

Немного информации о герое. Иван Ежков родился 15 мая в 1920 году в деревне Большое Череватово Нижегородской губернии в крестьянской семье. По национальности русский.

Неполное среднее образование получил в школе города Кулебаки, куда он переехал вместе с матерью в 1933 году. После школы учился в ФЗУ при Кулебакском металлургическом заводе. Позже работал на заводе электромонтером.

В Красной армии с 1940 года. Комсомолец.

Звание Герой Советского Союза было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. Имя фронтовика носит улица в городе Кулебаки Нижегородской области. Есть улица Ежкова и в нашем райцентре.

А в Черневском УПК ясли-сад-средняя школа имя героя присвоено пионерской дружине.

Максим ТЕТЕРИН